6月27日,長江日報記者驅車前往湖北省崇陽縣天城鎮(zhèn)史家渡村,采訪在該村安度晚年的陳洪光老人。他是參加過抗美援朝戰(zhàn)爭的志愿軍老戰(zhàn)士。

92歲高齡的陳洪光老人思維敏捷,說起話來聲音洪亮。在抗美援朝戰(zhàn)爭中上甘嶺戰(zhàn)役期間,他與戰(zhàn)友駐守在一條坑道內,打退敵人的多次進攻,守住了坑道。他說,當時坑道內嚴重缺水,他和戰(zhàn)友就把尿液收集起來,在找不到水時,就飲用尿液止渴。

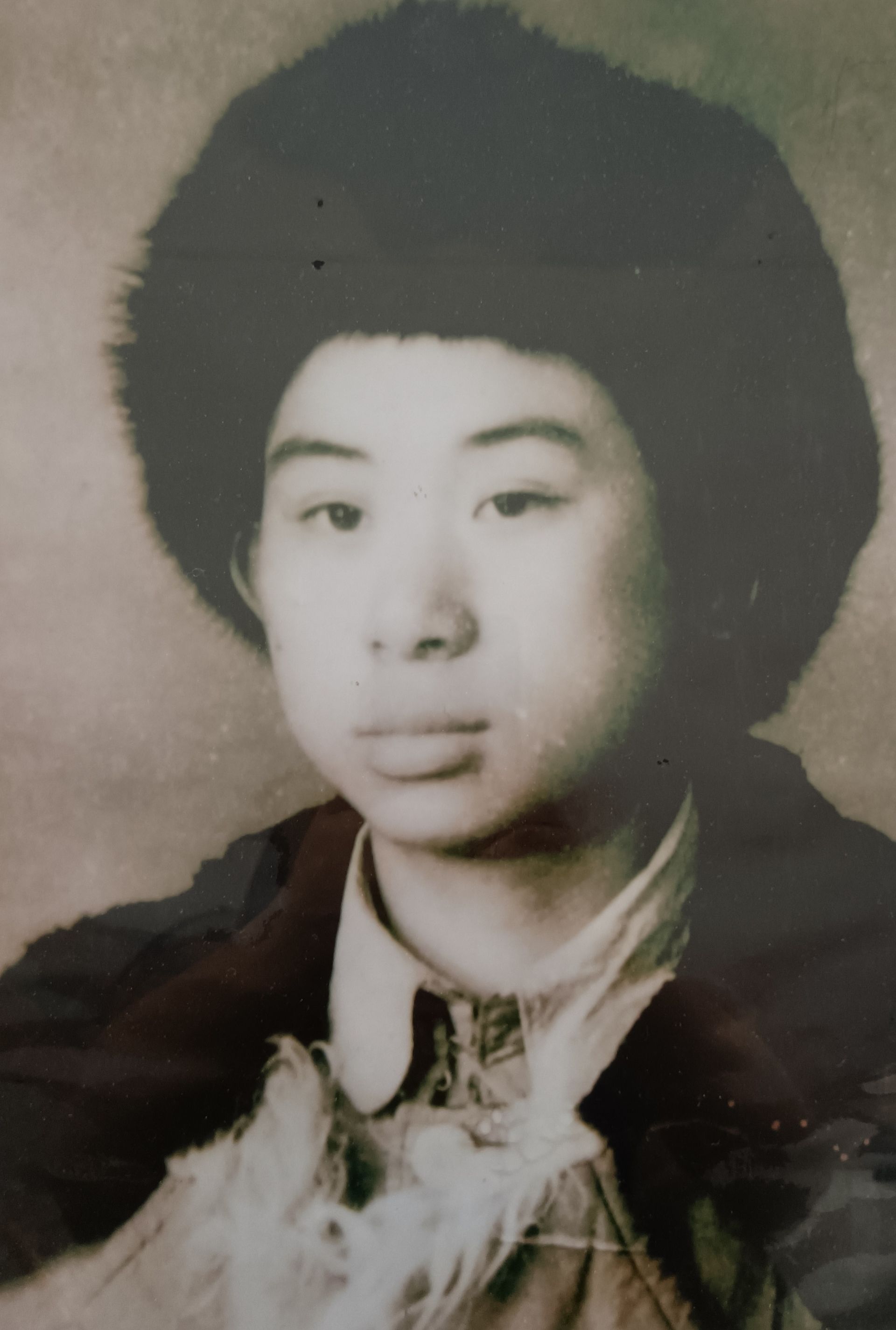

陳洪光老人。 長江日報記者陳其雄 攝

以下內容,由陳洪光老人講述:

我叫陳洪光,老家在湖北省崇陽縣天城鎮(zhèn)史家渡村小堤塘灣,父母均是農民。我出生于1933年農歷八月初五。我是家中獨子。我3歲時,父親去世,母親離家出走。住在離我家十幾里路外村子里的外婆,就把我接過去與她一起生活。

1938年年底,我5歲多時,日軍侵占崇陽縣。日軍經常下鄉(xiāng)掃蕩,闖進村子里殺人放火,搶走村民家的糧食和豬牛雞等財物。外婆帶著我四處躲避日軍。從那時起,我就覺得,必須趕跑日本侵略者,我與村民才能過上安穩(wěn)日子。我盼望自己快點長大,長大后,我就去參軍,扛槍打擊侵略者。

1945年,日本侵略者投降后,我離開外婆家,回到史家渡村,在大伯家生活了一段時間。后來,叔叔收留了我,我給叔叔家放牛和干農活。叔叔還送我到私塾讀了四年書。那四年里,我早上出去放牛,上午到私塾讀書,下午繼續(xù)放牛或干農活。

1949年5月,中國人民解放軍解放我家鄉(xiāng)。解放軍部隊紀律嚴明,我對解放軍的好感與日俱增,想參加解放軍的念頭也日益強烈。

1950年4月,崇陽縣人民政府發(fā)布征兵公告,當時我們村的村黨支部書記方朝林來到我家,動員我報名應征。我告訴他,我早就想參加解放軍,方朝林立即引導我報名參軍。但令我感到遺憾的是,我當時患有中耳炎,沒有通過征兵體檢,沒能當成兵。方朝林安慰我,讓我不要氣餒,說過段時間,解放軍還會招收新兵。接下來的日子里,我找醫(yī)生把中耳炎治好了,我還注意鍛煉身體,增強自己的體質,為第二次報名參軍做好準備。

陳洪光老人講述他在抗美援朝戰(zhàn)場上的戰(zhàn)斗經歷。 長江日報記者陳其雄 攝

1950年10月,抗美援朝戰(zhàn)爭爆發(fā)后,國家發(fā)出“抗美援朝,保家衛(wèi)國”號召,我與村里的年輕人熱情高漲,紛紛決定報名參加志愿軍。但叔叔不同意我參軍,他說我是家中獨子,說我還沒結婚成家,他擔心我在戰(zhàn)場上遇到意外。一名在國民黨部隊當過兵的村民,也勸我不要當兵,他說,槍炮無眼,子彈無情,在戰(zhàn)場上,人的生命很脆弱。他還嚇唬我說,在抗美援朝戰(zhàn)場上,志愿軍面對的敵人,是世界上最強大的敵人:“你去了朝鮮,就可能犧牲啊。”可是我在心里想:怕死不當兵,當兵不怕死。我要參軍的想法更加堅定。

1951年4月,我報名參加志愿軍,順利地通過體檢和政治考核,被批準入伍。我與同期入伍的100多名同縣新兵,到崇陽縣縣城集中后,乘坐汽車前往位于湖北省鄂城縣葛店的一個訓練基地,接受為期3個多月的新兵訓練。新兵訓練結束后不久的1951年8月,我與戰(zhàn)友從湖北省咸寧出發(fā),乘火車前往東北軍區(qū)一個位于六道溝的軍事訓練基地參加戰(zhàn)備訓練。在該基地,我被編入中國人民志愿軍16軍第186師556團服役。

在六道溝軍事訓練基地,我與戰(zhàn)友訓練了一年多時間,我們學會了射擊、投彈、刺殺、土工作業(yè)和爆破等步兵基本技能,還參加了防空訓練和防原子彈、防化學武器、防生物武器“三防”訓練。令我與戰(zhàn)友感到開心的是,我所在的186師全體官兵,都用上了蘇制武器裝備。

1952年10月14日,抗美援朝戰(zhàn)爭中的上甘嶺戰(zhàn)役打響后,參加此戰(zhàn)役的我志愿軍15軍官兵與敵人血戰(zhàn)多天后,減員較多,急需獲得人員補充。我們186師的官兵接到上級命令后,于一天夜間乘火車從安東(現(xiàn)丹東)悄悄跨過鴨綠江,踏上朝鮮的土地。火車載著我們抵達一個山洞時,天已放亮。我與戰(zhàn)友們就從火車上下來,進入山洞附近的山林中隱蔽,以躲避敵機的轟炸。此后,我與戰(zhàn)友們背著槍支彈藥和炒面等物資,晝伏夜行,徒步向上甘嶺前線行軍。

抵達上甘嶺戰(zhàn)場我方控制區(qū)后,我被補充到中國人民志愿軍15軍第45師135團3營7連3排9班任副班長。我們9班共編有12人,班長和我使用蘇制沖鋒槍,其余10人使用蘇制半自動步槍。1952年11月上旬的一天,上級命令我們9班前往上甘嶺我方陣地的一條坑道中,執(zhí)行防御作戰(zhàn)任務。

我記得,一天晚上,我們9班的12個人,在3排副排長帶領下,趁著夜色朝約1000米外的目的地進發(fā)。我們所有人除攜帶槍支與槍彈外,每人還帶有三四枚手榴彈、八九斤裝在長條形布袋中的炒面、一滿壺水、防毒面具、急救包等物資。每個人的負重達30余斤。一路上,我與戰(zhàn)友看到,上甘嶺表面陣地上的樹木和巖石,已全部被炮火炸成粉末。幸運的是,我與戰(zhàn)友在前往坑道途中,沒有遇到敵人炮火攔截,均順利地進入坑道中。

陳洪光獲得的部分紀念章。長江日報記者陳其雄 攝

我們進入坑道后,發(fā)現(xiàn)里面還有我軍的4名傷員。其中一位傷員告訴我們,他們一個班共10多人于幾天前奉命進入該坑道,與在他們之前就進駐該坑道的同志并肩戰(zhàn)斗。在我們來到該坑道之前,其他同志都犧牲了,只剩下他們4人還活著。他們4人都受傷了,傷口已出現(xiàn)化膿癥狀。另外,他們4人已斷水兩三天,靠喝之前攢下的尿液止渴。

這是一條位于地面下30余米深巖層中的狹小坑道,里面又陰暗又潮濕又悶熱、空氣污濁不堪。在該坑道中像小房子一樣的側洞中,還堆放著我方20多位烈士的遺體。

坑道外面寒風刺骨,坑道內的溫度卻有30余攝氏度,我們在里面穿著單衣,還被熱得汗如雨下。

我與戰(zhàn)友進入坑道后做的第一件大事,就是立即將自己的水壺遞給那4名傷員,讓他們喝水。可他們每人只喝了一小口水之后,就堅決不再喝水了。其中的一名傷員說,要把水省著喝,后面的日子還長著呢。這名傷員還叮囑我們不要浪費尿液,要我們把每一滴尿液都收集存貯起來。等到沒有水喝時,我們就可以像他們一樣喝尿液給身體補充水分。我這時候才知道,在上甘嶺的坑道里,尿液很寶貴,要攢起來優(yōu)先給傷員喝!

我至今記得,在上甘嶺戰(zhàn)役期間,我所在排另一個班的戰(zhàn)士,駐守在另一條坑道中,他們在水喝光后,曾派出3名戰(zhàn)士于夜間前往山腳下取水,結果遇到敵人的炮火襲擊,其中一人犧牲在路上,一人在半途受傷,剩下的一人沒有退縮,成功帶了三壺水回到坑道中。

我與戰(zhàn)友到達坑道后做的第二件大事,就是從坑道中鉆出來,在黑夜掩護下,用工兵鍬鏟土加固與坑道相連的戰(zhàn)壕。

陳洪光服役時的照片。 長江日報記者陳其雄 翻拍

接下來的三天,我與戰(zhàn)友多次打退敵人的進攻。在抗美援朝戰(zhàn)場上,敵人慣用的進攻戰(zhàn)術可以用九個字來概括:飛機炸,大炮轟,步兵沖。敵人往往是先出動飛機,朝我們陣地投擲航空炸彈或發(fā)射火箭彈;然后敵人的大炮開火,猛烈轟擊我們的陣地;接下來,敵人的步兵向我們陣地發(fā)動集團沖鋒。我與戰(zhàn)友則使用機動靈活的戰(zhàn)術打擊敵人。敵人用飛機大炮轟炸我們陣地時,我與戰(zhàn)友就退進坑道中躲藏。等敵人步兵沖上來時,我與戰(zhàn)友就從坑道中出來,與敵人打近戰(zhàn)。待敵人攻到離我們只有三四十米遠甚至更近的地方時,我們才突然向敵人開火,把敵人打得鬼哭狼嚎。

到第四天時,因為我們的彈藥快打光了,我與戰(zhàn)友被迫退進坑道中堅守,坑道外的表面陣地則被敵人占領。我與戰(zhàn)友在坑道中架起兩挺輕機槍,瞄準坑道口,只要敵人試圖沖進坑道中時,我們就朝敵人射擊,嚇得敵人不敢出現(xiàn)在坑道口。敵人也害怕我們與他們打夜戰(zhàn),所以到了晚上時,我與戰(zhàn)友每隔一段時間,就使勁地把空的鐵皮罐頭筒扔到坑道外,弄出叮叮當當?shù)捻懧暎龜橙碎_槍射擊,消耗敵人的彈藥,搞得敵人整夜不得安寧。

到第六天夜間,我志愿軍12軍的官兵向上甘嶺的敵人發(fā)動攻擊,很快就把位于我們坑道外表面陣地上的敵人趕走。12軍的官兵進入坑道后告訴我們,他們是來接防的,讓我們把陣地放心地交給他們防守。值得一提的是,我們班12名補充進坑道執(zhí)行作戰(zhàn)任務的戰(zhàn)士,和之前就滯留在坑道中的4名傷員,此時都還幸運地活著。我與戰(zhàn)友從上甘嶺陣地上撤下來后,奉命隨部隊開赴朝鮮東海岸休整和執(zhí)行海岸防御任務。

1953年7月,《朝鮮停戰(zhàn)協(xié)定》簽訂后,我與戰(zhàn)友繼續(xù)留在朝鮮,承擔起幫助朝鮮群眾重建家園的任務。

1954年上半年,我與戰(zhàn)友隨部隊從朝鮮撤回國內。

1957年4月,我從部隊復員回到家鄉(xiāng),被崇陽縣人民政府安排在縣林業(yè)局所轄的洪下林場工作。1961年,我離開林場,回老家村里務農。

幾十年來,各級政府很關心我,讓我一直過得比較舒心暢意。近年來,縣退役軍人事務局、天城鎮(zhèn)人民政府、國網崇陽縣供電公司與村委會的同志,經常上門慰問我,還全心全意為我解決實際困難,讓我感動不已。

我育有四個孩子,他們很孝順;我老伴很賢惠,把我照顧得很好。我經常對年輕人說,幸福生活是奮斗出來的,希望年輕人忠于理想,忠于信仰,快樂生活,快樂工作,把日子過得紅紅火火。

(講述人:中國人民志愿軍15軍第45師135團3營7連3排9班老戰(zhàn)士陳洪光 ?整理人:長江日報記者陳其雄 通訊員李玉娥 汪敏 徐英鵬)

取消

取消