崇陽(yáng):沈懷德賬本里的“幸福密碼”

在崇陽(yáng)縣銅鐘鄉(xiāng)清水村村民沈懷德家中,有這樣一本記賬時(shí)間長(zhǎng)達(dá)41年的老賬本,賬本里大大小小的明細(xì),悄然記錄下老沈一家的“幸福密碼”。

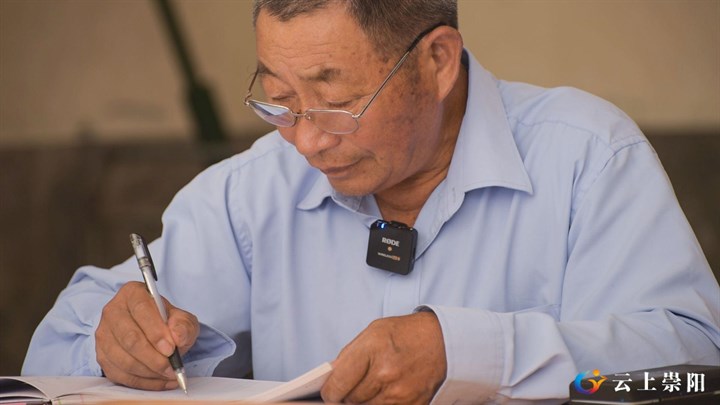

買(mǎi)化肥,支出750元;水稻打農(nóng)藥,支出180元……干完農(nóng)活,忙完家務(wù),70歲的沈懷德從柜臺(tái)拿出一本“現(xiàn)金日記賬”,坐在桌邊,開(kāi)始記錄全家當(dāng)天的收支。

這是沈懷德40年來(lái)的習(xí)慣。對(duì)他來(lái)說(shuō),記賬如同每天吃飯、睡覺(jué)一樣必不可少。在這個(gè)豐收的時(shí)節(jié),賬本里的每一筆收支,都關(guān)系著全家的生活。

“賣(mài)鴿子賺了8150元錢(qián)已經(jīng)記錄在賬本上,今年收獲了1萬(wàn)多斤稻谷,能賣(mài)1萬(wàn)多塊錢(qián)......”沈懷德翻著賬本,和記者算了一筆賬。

秋收之季,近萬(wàn)斤稻谷預(yù)計(jì)有一萬(wàn)多元的收入,眼瞅著又有大筆收入進(jìn)賬,念及自家賬本里的往事,沈懷德感慨不已:“我拿著老賬本看,原來(lái)的艱苦生活一幕一幕地出現(xiàn)在腦海里。30多年前上街賣(mài)米,肩挑背扛,一大早去天黑才回家,一天在外面不管肚子多餓,幾毛錢(qián)的東西都舍不得買(mǎi)來(lái)吃,和現(xiàn)在沒(méi)法比,如今的生活天天都是在過(guò)年。”

20世紀(jì)80年代,村里推行分田到戶(hù)政策后,沈懷德一家分到3.84畝旱地、4.72畝水田。解決了溫飽,增加收入又成了全家人的頭等大事,那時(shí)只要有余糧他就挑到縣城去賣(mài),賣(mài)不完也要守到天黑,再挑回來(lái)。沈懷德回憶起那時(shí)候,錢(qián)都是一分一分算著用的。

沈懷德說(shuō),現(xiàn)在種田不用交稅,還有更多的惠農(nóng)扶持政策落地。比如種田有補(bǔ)貼,農(nóng)民可以領(lǐng)到養(yǎng)老金,可以享受醫(yī)保、低保,買(mǎi)農(nóng)機(jī)國(guó)家還給補(bǔ)助。

2014年以前,因?yàn)榧胰嘶疾¢_(kāi)銷(xiāo)較大,沈懷德一家的收入一直在盈余和虧欠中反復(fù)。2009年因?yàn)槔习樯』ㄙM(fèi)較多,年底算賬,還欠別人幾千塊。后來(lái)老沈被村里納入建檔立卡貧困戶(hù),可以享受到醫(yī)保以及扶貧補(bǔ)助等政策。這幾年家里的醫(yī)療費(fèi)支出雖然不少,但年年都有盈余。

“我印象中變化最深的是2011年,我二兒子患病在省城醫(yī)院住院,治療花費(fèi)了十幾萬(wàn),那個(gè)時(shí)候只報(bào)35%;2020年我老伴住過(guò)兩次院,每次都報(bào)了90%,自己只需要出10%,這是最大的變化。”沈懷德說(shuō)。

伴隨著改革開(kāi)放的步伐,沈懷德的子女紛紛外出打工,只有他仍留守在農(nóng)村,深耕著自己的幾畝田地。40年來(lái),他攢了一摞摞賬本,賬本上的開(kāi)銷(xiāo)小到針頭線(xiàn)腦,大到購(gòu)置家電、翻修房屋、看病住院,見(jiàn)證了老沈一家生活的變遷。雖然燃油費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、話(huà)費(fèi)等開(kāi)支的出現(xiàn),意味著要花錢(qián)的地方多了,但也讓他深刻地感受到,日子一天比一天好,生活越來(lái)越有奔頭。

“記賬到今年我記了41年,記賬見(jiàn)證了社會(huì)的發(fā)展,我這個(gè)小家庭也有發(fā)展,這個(gè)時(shí)代越來(lái)越好,人民的生活越來(lái)越幸福,我會(huì)把這個(gè)賬本繼續(xù)記錄好,一代一代的傳下去。”沈懷德感慨地說(shuō)。

干凈整潔的庭院,沈懷德把農(nóng)機(jī)擺放得整整齊齊。在秋風(fēng)捎來(lái)的鴿子“咕咕”聲和稻穗“沙沙”聲中,眼瞅著今年又是豐收年,他的臉上掛滿(mǎn)了笑容。

全媒體記者:黃沚瞻 鄒輝

編輯:付波 熊哲

編審:熊曉輝

終審:全宗海